2023年記事一覧

年末のご挨拶

早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。

皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

本年も格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

来年も職員一同、更なる発展、飛躍に向けて努力をする所存ですので、

より一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

なお、フクシマ社会保険労務士法人では下記の日程で年末年始休業とさせて頂きます。

誠に勝手ではございますが、何卒ごご理解いただきますようお願い申し上げます。

来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げまして、年末のご挨拶とさせて頂きます。

フクシマ社会保険労務士法人 職員一同

<年末年始 休業期間>

令和5年12月29日(金) ~ 令和6年1月4日(木)

※令和6年1月5日(金)より平常通り営業いたします。

休業期間中にいただいたお問合せについては、令和6年1月5日(金)以降、順次対応させていただきます。

(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

年末年始休業日のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人では年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

■年末年始 休業期間■

令和5年12月29日(金) ~ 令和6年1月4日(木)まで

※令和6年1月5日(金)より平常通り営業いたします。

休業期間中にいただいたお問合せについては、令和6年1月5日(金)以降、順次対応させていただきます。

(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

★速報★働き方改革推進支援助成金の申請期限等が延長となります!

働き方改革推進支援助成金について、交付申請期限等が延長となります!

・交付申請期限 令和5年11月30日 ⇨ 令和5年12月28日

・事業実施期間 令和6年 1月31日 ⇨ 令和6年2月29日

・支給申請期限 令和6年 2月 9日 ⇨ 令和6年 3月 8日

※令和5年11月30日までに交付申請をした場合は、

延長前の期限が適用されますのでご注意ください。

ヒロシマワークスタイルカンファレンスに参加しました!

10月12日(木)に「HIROSHIMA WORK STYLE CONFERENCE」がクレドホール(基町クレド11階)にて開催されました。

受賞された企業の働き方改革の実践内容を聞いたり、

太田光代氏のトークセッションなど、大変有意義な時間となりました!

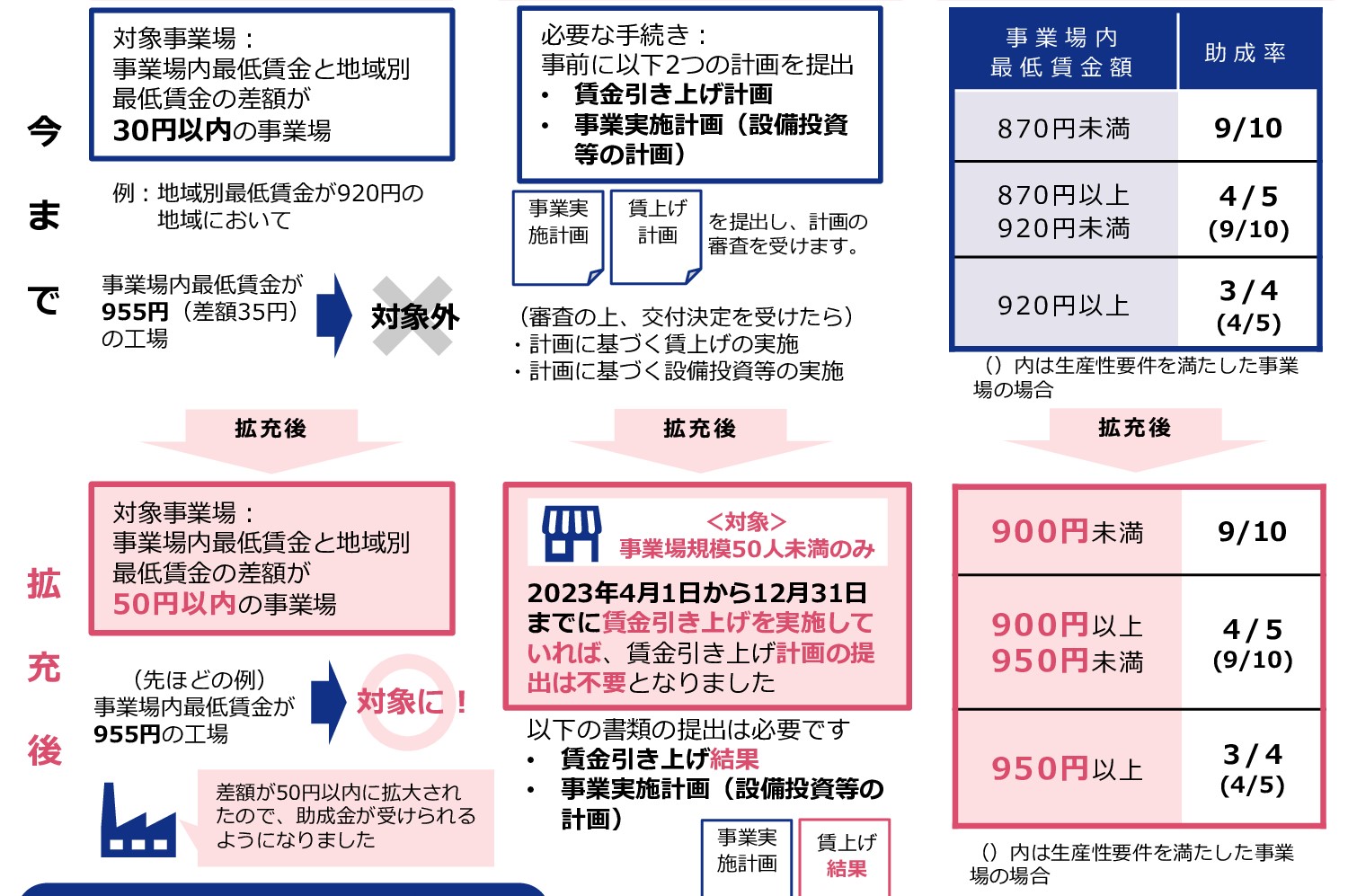

【助成金】業務改善助成金の拡充について

今年度の地域別最低賃金の大幅な引き上げに伴い、

業務改善助成金の制度が拡充されました。

拡充のポイント

- 対象事業場の拡大

- 賃金引き上げ後の申請

- 助成率区分の見直し

詳細は以下の図をご参照ください。

広島県では、10月1日より最低賃金が970円となっておりますが、

10月1日より前に賃金の引き上げを既に行っていた事業者は、

業務改善助成金を申請できる可能性があります!

賃金規程の見直し、業務改善助成金については弊社担当までご相談ください。

【リーフレット】

【最低賃金の引上げ】広島県は時給970円に

令和5年10月より適用される地域別の最低賃金について、

各都道府県の最低賃金および発効年月日が取りまとめられました。

これにより39円~47円の引上げとなっており、全国平均で1,004円となりました。

賃金引き上げ幅・全国加重平均ともに

昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、全国加重平均が初めて1,000円を超えます。

昨年に引き続き、引き上げ額が大きいので、

時給だけでなく、日給、月給も賃金改定の可能性があるため注意が必要です。

公表された金額に基づいて、事業所の最低賃金について確認しましょう。

詳しい内容の確認やご相談は、当法人担当者へお寄せください。

<関連リンク>

【気を付けよう】夏の労災

気象庁は、7月25日に「向こう3か月の天候の見通し」を発表し、

今年の8月~10月は北日本を除く広い範囲で「高い」と予想しています。

また、雨の量も「平年並みか多い」と予想しています。

7月にはすでに気温35℃を超える日もあり、

暑さが早まっていると実感されている方も多いのではないでしょうか。

夏は労災が多い?

令和4年度のまとめでは、新型コロナウイルへのり患を除く労働災害による死亡者数は、

774人と過去最少となりました。

一方、休業4日以上の死傷者数は約13万人と過去20年で最多となりました。

季節別に労災の発生件数をみると、

冬(12月~2月)は約34,000件に対し、夏(6月~8月)は約33,800件となり、

突出して夏が多いわけではないことが分かります。

ですが、夏は「夏に起こりやすい労災」があることも分かっています。

夏特有の労災

①熱中症

「夏の労災」と聞いてまず思い浮かぶのは「熱中症」ではないでしょうか。

昔は「熱射病」とも呼ばれ、炎天下での作業が原因と考えられていました。

しかし現在は、炎天下や激しい作業中でなくても温度・湿度の条件がそろってしまうと、

体温調節機能が働かなくなり、救急搬送されたり、ひどい場合は死亡するケースもあります。

職場においては、令和4年の速報値では、熱中症による死傷災害について業種別にみると、

全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。

多くの職場では「暑さ指数」を把握しておらず、熱中症予防の労働衛生教育を行っていませんでした。

また、熱中症発症時の適切な対処・措置が取られていませんでした。

熱中症による労災を防ぐためにも、職場全体で予防に取り組んでいきましょう。

熱中症予防ポータルサイト→https://neccyusho.mhlw.go.jp/

②感電

感電とは、

・電気製品や電気設備の不適切な使用

・電気工事において何らかの原因で人体又は作業機械が送電線に引っかかったこと

・漏電の発生や自然災害の落雷

などの要因によって人体に電流が流れ、障害を受けることを言います。

労災としての感電は、以下の理由により夏に多発すると考えられています。

・作業者が暑さ等により絶縁用保護具、防護服の使用を怠りがちなこと

・軽装により皮膚を露出することが多いこと

・暑さ等により作業時の注意力が低下しがちなこと

・発汗により皮膚自身の電気抵抗や接触抵抗が減少すること

感電は致死率の高い災害です。

意識づけだけでなく、しっかりと対策を取っていきましょう。

職場のあんぜんサイト(感電)→https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo74_1.html

③非定常作業

システムの自動化が著しい昨今では、機械設備の保守やトラブルの対処作業など、

いわゆる非定常作業が多く発生します。

また、暑さ等による不具合や夏季休業中のトラブルなど、日常的に行うことが少ない作業や

動作によって労災が起きやすい状況と言えます。

非定常作業に対するガイドラインの策定を行い、非定常作業における労災の防止に努めましょう。

職場のあんぜんサイト(非定常作業)→https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo25_1.html

「夏に起こりやすい労災」を知ることで、今一度職場の安全衛生について考えてみてはいかがでしょうか。

夏期休業日のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人では夏期休業日を下記の通りとさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

<夏期休業期間>

令和5年8月11日(金) ~ 令和5年8月15日(火)まで

休業期間中にいただいたお問合せについては、8月16日(水)より順次対応させていただきます。

(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

【Topics】令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について

令和5年7月28日に開催された中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Cの3ランクで分け、引き上げ額の目安が提示されています。

| ランク | 都道府県 |

| A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |

| B |

北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、 富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、 三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、 岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |

| C |

青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、 長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

|

引き上げ額の目安は、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円となっています。

今後は、各地方において審議を行い、各都道府県労働局長が決定することとなります。

仮に目安通りに引き上げが行われた場合の全国加重平均の上昇額は、過去最高額となる41円となります。

<参考リンク>

令和5年度最低賃金引き上げについて(プレスリリース)

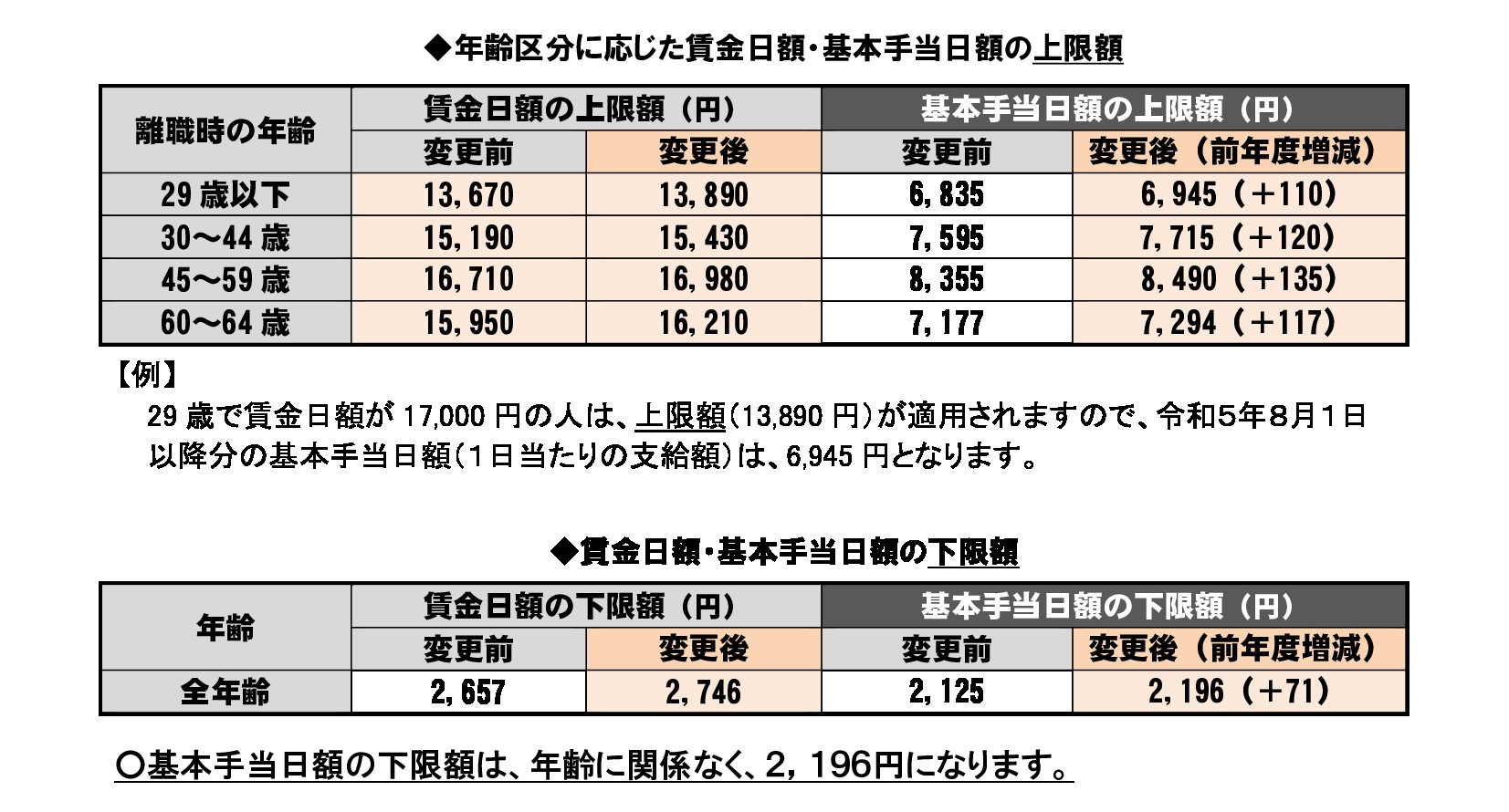

【Topics】8月から失業給付の額が変更になります

雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。

「賃金日額」とは、離職した直前の6か月に受けた賃金の合計を180で除して算出した金額です。

算出された賃金日額に、給付率(50~80%(60歳以上は45~80%))を乗じたものが

「基本手当日額」となります。

賃金日額には年齢別の上限額と、年齢に関係ない下限額が定められており、

それに伴い基本手当日額にも上限額・下限額が設定されています。

この「賃金日額」と「基本手当日額」は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額が増減したときに、その額を変更します。

現在、基本手当(いわゆる失業手当)を受給している方は、

8月1日以降に基本手当日額が変更され、受給資格者証に印字されます。

<参考リーフレット>

基本手当日額が変更になります(厚労省リーフレット)

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。

ぜひ一度ご相談ください。